曾經濯濯童山,如今秀美山川。作為世界上投資規模最大、政策性最強、涉及面最廣、群眾參與程度最高的一項重大生態工程,退耕還林還草的生動實踐,給中國國土生態面貌帶來了翻天覆地的變化,極大地推動了退耕還林地區的扶貧攻堅和鄉村振興工作。

從1999年到2021年底,全國累計實施退耕還林還草5.22億畝,4100萬農戶1.58億農民直接受益,取得了生態改善、農民增收、農業增效和農村發展的巨大綜合效益。

退出一方薄田,“還”來一片青山。20多年來,正是在這一“退”一“還”之間,實現了中華民族沿襲千年的生產生活方式變革,優化了國土空間利用,重建了陸地生態系統,推進了中國的生態文明,成為全球可持續發展的成功典范、世界生態建設史上的偉大奇跡。

中國退耕還林還草已成為全球生態治理的典范。圖為退耕還林后的陜北 楊林攝

國土增色 山河添彩

由毀林開荒轉向退耕還林還草,是世紀之交林業發展的一次歷史性轉變。

1999年,按照“退耕還林(草)、封山綠化、以糧代賑、個體承包”的政策措施,四川、陜西、甘肅3省率先開展退耕還林還草試點,在華夏大地正式拉開了這一世紀工程的序幕。

黨的十八大以來,黨中央、國務院高度重視生態建設,將穩定和擴大退耕還林還草范圍作為全面深化改革的重點任務之一。2014年,在進一步鞏固第一輪退耕還林成果的基礎上,我國又啟動了第二輪退耕還林還草工程。

經過20多年的不懈努力,全國25個省(區、市)和新疆生產建設兵團的287個地市2435個縣累計實施退耕還林還草5億多畝,占同期全國重點工程造林總面積的2/5,目前,成林面積2億多畝,超過全國人工林保存面積的1/3。工程區生態修復明顯加快,短時期內林草植被大幅度增加,森林覆蓋率平均提高4個多百分點,一些地區提高十幾個甚至幾十個百分點,林草植被得到恢復,生態狀況顯著改善,為建設生態文明和美麗中國創造了良好條件。

退耕還林還草扭轉了工程區生態惡化的趨勢,給中華大地帶來的綠色變遷讓人驚喜連連。

延安是退耕還林還草工程的發祥地,全市累計完成退耕還林1077萬畝,森林覆蓋率提高19個百分點。昔日“山是和尚頭、水是黃泥溝”的黃土高坡,如今變成了山川秀美的“好江南”,實現了山川大地由黃變綠的歷史性轉變,成為全國退耕還林還草和生態建設的成功樣本。

在貴州,第二輪退耕還林還草對近年來全省森林覆蓋率每年提高1個百分點發揮了重要作用,扭轉了治理區生態惡化的趨勢。

內蒙古的林草覆蓋度由15%提高到70%以上,遏制了沙質耕地進一步沙化,風蝕沙化狀況大大減輕,生態屏障功能極大提升。

三峽庫區、南水北調中線工程丹江口庫區、武陵山區、秦巴山區等生態區位重要地區通過退耕還林還草,實現森林資源和生態承載力的雙增長,確保一庫清水永續北送。

依托退耕還林,新疆南疆四地州從昔日黃沙漫天的荒原大漠,變成如今瓜果飄香的蒼茫林海,創造了“人進沙退”“林茂糧豐”的人間奇跡。

從長江流域到黃河兩岸,從偏遠山區到廣袤平原,退耕還林還草工程讓窮山惡水改換了容顏,荒山禿嶺披上了綠裝,實現了從“黃土滿坡、廣種薄收”到“山川著綠、林海生金”的綠色蛻變。

重慶市豐都縣退耕還林栽植的雪桃 陶波攝

一“退”一“還” 江河安瀾

退耕還林還草工程的啟動,正值我國長江、黃河等大江大河生態極度脆弱且不斷惡化之際。

1998年夏,長江、松花江和嫩江洪水泛濫,特大洪澇災害南北夾擊。面對空前的生態災難,黨中央、國務院站在中華民族長遠發展的戰略高度,著眼于經濟社會可持續發展全局,審時度勢,將“封山植樹,退耕還林”作為災后重建、整治江湖的重要措施。

實踐證明,通過實施退耕還林還草工程,把生態承受力弱、不適宜耕種的地退下來,種上樹和草,是從源頭上防治水土流失、減少自然災害、固碳增匯和應對氣候變化的治本之策,有利于推動山水林田湖草沙生態系統健康發展。

2020年中國林業科學研究院監測數據顯示,退耕還林還草每年涵養水源440.05億立方米、固土7.09億噸、滯塵5.40億噸、固沙8.37億噸、固碳0.56億噸,年生態效益總價值達1.42萬億元,涵養的水源相當于三峽水庫的最大蓄水量,減少的土壤氮、磷、鉀和有機質流失量相當于我國年化肥施用量的四成多。

長江、黃河上中游地區是退耕還林還草的主戰場。長江輸沙量減少,退耕還林還草工程功不可沒。20多年來,中央財政在長江經濟帶有關省市投入超2000億元,實施退耕還林8000余萬畝,為長江經濟帶可持續發展夯實了根基。2011至2016年,以西南地區為主的土地石漠化面積年均縮減3.45%,以退耕還林還草為主的人工造林種草和植被保護貢獻率達65%。與長江上中游地區相比,黃河上中游地區增綠難度更大,但退耕還林還草效果也最為顯著。延安是黃河水土流失比較嚴重的地區,退耕前年入黃泥沙占陜西省入黃泥沙的1/3。退耕以來,綠色邊界向北推移400多公里,土壤侵蝕模數由每年每平方公里9000噸降為1000余噸,年入黃泥沙由2.6億噸降到0.3億噸,降幅近90%。“三北”風沙區是我國退耕還林還草另一個更廣袤的戰場,工程建設形成的綿延“三北”地區的綠色“銅墻鐵壁”,有效阻滯了塞外風沙,極大改善了我國北方地區的生態狀況,為實現我國荒漠化沙化土地面積“雙減少”、程度“雙減輕”的整體逆轉作出巨大貢獻。

通過實施退耕還林還草等水土保持措施,大江大河干流及重要支流、重點湖庫周邊水土流失狀況明顯改善,長江三峽等重點水利樞紐工程安全得到切實保障。北方地區嚴重沙化耕地得到有效治理。隨著生態逐步改善,野生動植物棲息環境得到有效修復,工程區內植物物種數明顯增多,金錢豹、普氏原羚等我國特有的珍稀瀕危野生動物種群數量得到恢復和發展。

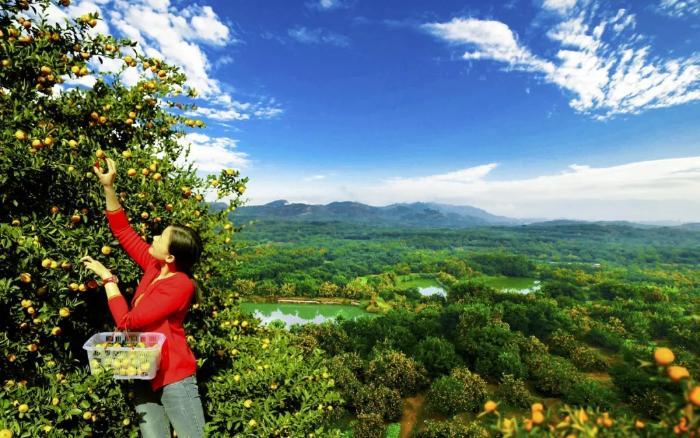

江西南豐退耕還橘助農增收 南豐縣委宣傳部供圖

脫貧增收 生態惠民

農民群眾是退耕還林還草工程的建設者,也是最直接的受益者。特別是黨的十八大以來,黨中央、國務院高度重視退耕還林還草,黨和國家領導人情系退耕農民,多次提出鞏固和擴大工程建設成果,繼續為國家生態安全和民生福祉作出新的貢獻。

從直補到戶的政策性收入,到多點觸發促進增收,從改變山水的綠色變革,到生態文明理念深入人心,退耕還林還草工程持續發力,普惠西部地區和廣大老少邊貧地區,惠及億萬農民,有力促進了社會穩定和諧,真正做到了生態惠民、生態利民、生態為民。

截至2021年底,全國4100萬農戶參與實施退耕還林還草,1.58億農民直接受益,經濟收入明顯增加,退耕農戶戶均累計獲得國家補助資金9000多元。

同時,退耕后農民增收渠道不斷拓寬,后續產業增加了經營性收入,林地流轉增加了財產性收入,外出務工增加了工資性收入,農民收入更加穩定多樣。

通過退耕還林還草,農村產業結構得到調整。第二輪退耕還林還草不再限定還經濟林的比例后,僅2015年、2016年全國退耕還經濟林就分別達到518萬畝和818萬畝,分別占年度總任務的55%和58%。以此為基礎發展起來的干鮮果品、木本糧油基地、林特產品和休閑觀光旅游、森林康養等產業,讓農民徹底跳出了“越窮越墾,越墾越窮”的歷史魔咒,蛻變成綠水青山下擁有金山銀山的幸福新農民。

據國家統計局監測,2007—2016年,退耕農戶人均可支配收入年均增長14.7%,比全國農村居民人均可支配收入增長水平高1.8個百分點。四川省因實施退耕還林還草使農村勞動力得以轉移,外出務工年收入達1000億元。

退耕還林還草工程區大多是貧困地區和少數民族地區,工程的扶貧作用日益顯現,成為實現國家脫貧攻堅戰略的有效抓手。2016—2019年,全國共安排集中連片特殊困難地區和國家扶貧開發工作重點縣退耕還林還草任務3923萬畝,占4年總任務的75.6%。

國家林草局發展研究中心對退耕還林還草105個樣本縣監測顯示,截至2017年底,第二輪退耕還林還草對建檔立卡貧困戶的覆蓋率達31.2%,其中西部地區有些縣超過50%。云南省對少數民族地區實行退耕還林還草全覆蓋,安排到貧困地區和少數民族地區的任務占全省總任務量的95.6%,貢山縣獨龍鄉人均退耕還林1.75畝,2018年農民人均可支配收入達6122元,是退耕前的12倍,整個鄉實現脫貧。

過去陜北延安農民面朝黃土背朝天,廣種薄收,生活貧困,如今山坡上退耕還林種上了蘋果,老鄉們有工作、有穩定收入,孩子有好的教育,老人都有醫保,生態環境和生活條件越來越好。從陜北的變化就可以看到中國的變化,退耕還林已成為推進鄉村振興和農業農村現代化的重要舉措。

退耕還林還草成果不斷釋放的巨大紅利,廣大民眾受之用之,而親歷了身邊由荒變綠、由綠變美、由美變富,這種變化又促成了民眾生態認知的轉變。可以說,二十余載退耕還林還草,改變的不只是生態,不只是山水,從自然生態開始,它正深刻影響著我國社會經濟發展的方方面面。

中國典范 助“綠”全球

以退耕還林還草工程為代表的生態修復,在增加“中國綠”的同時,也增加了“世界綠”。

2019年初,美國國家航空航天局發布研究報告稱,地球比20年前更綠了,四分之一的新增植被來自中國。而這一年,恰好是中國退耕還林還草工程實施20年。作為中國新增綠量的超級大戶,20多年來,退耕還林還草工程為全球貢獻了5億多畝綠色植被。

這份報告還顯示,2000—2017年全球綠色面積增加了5%,其中我國綠色面積凈增長和凈增長率分別達135.1萬平方公里和17.8%,均排名全球首位,并且植樹造林占到了42%。根據同期數據推算,退耕還林還草工程貢獻了全球綠色凈增長面積的4%以上。

在全球森林面積和森林蓄積不斷減少的情況下,退耕還林還草工程為我國連續多年保持森林面積和森林蓄積“雙增長”作出重要貢獻,推動我國提前實現了《聯合國2030年可持續發展議程》確立的“到2030年實現全球土地退化零增長”目標。退耕還林還草工程已成為我國政府高度重視生態建設、積極履行國際公約的標志性工程,成為人類修復生態系統、建設生態文明、推動可持續發展的成功典范,得到全世界的高度贊譽。

2019年2月,《自然》雜志發表文章,對我國實施退耕還林還草、應對氣候變化的舉措作了詳細介紹,呼吁全球學習中國為構建人類命運共同體所創造的中國模式和中國經驗。

退耕還林還草作為一項涉及“三農”的社會變革,具有長期性、艱巨性和復雜性。隨著工程建設和實踐的深入推進,政策措施仍需要不斷完善。為此,經國務院同意,自然資源部、國家林草局、國家發改委、財政部、農業農村部近日聯合印發通知,明確延長補助期限,將退耕還林還草工作重心轉到鞏固成果上來,對已有成果實行精準管理、提質增效,通過高質量發展實現生態經濟產品的有效供給。

二十余載,是一段歷史;二十余載后的今天,是新的起點。過去,退耕還林還草有了厚重的積累,未來,退耕還林還草將繼往開來,邁向新的征程,在中華民族偉大復興的奮斗進程中書寫新的歷史篇章。(王芳)

相關鏈接:

自然資源部 國家林草局 國家發展改革委 財政部 農業農村部關于進一步完善政策措施 鞏固退耕還林還草成果的通知

快速入口

快速入口